エンジンシステム研究室では、次の4つのテーマの研究を行っています。

(1)液体合成燃料の実用化研究

(2)デュアルフューエルエンジンを用いた温室効果ガスから合成ガスへの改質研究

(3)ポスト噴射燃料の高効率化

(4)ガソリン改質ガスを用いたガソリンエンジンのノッキング抑制研究

(1)液体合成燃料の実用化研究

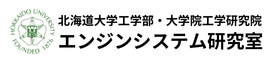

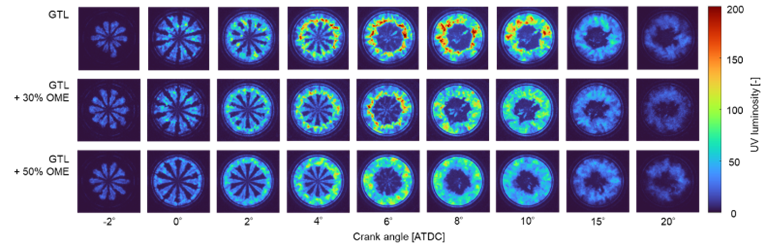

太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いて、水と大気中から回収した二酸化炭素を電気分解して得られる一酸化炭素と水素をフィッシャー・トロプッシュ法を用いて製造される液体合成燃料(e-fuel)が注目されています。日本では新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)とカーボンニュートラル燃料技術センター(JPEC)が中心となって、液体合成燃料を製造する研究グループとそれを次世代エンジンに適合させる研究グループに分けて、大型の研究プロジェクトを進めています。

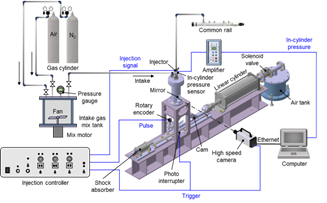

北海道大学エンジンシステム研究室はその中でディーゼルエンジンを高効率化させるために、e-fuelの組成とエンジンシステムの両面から最適化する研究を実施しています。研究は、エンジン性能計測を担当するエンジン性能班、高温高圧下での噴霧の燃焼を観察する定容燃焼容器班、ディーゼルエンジン燃焼をピストン下面から観察する急速圧縮膨張装置班の3つに分けて進められています。

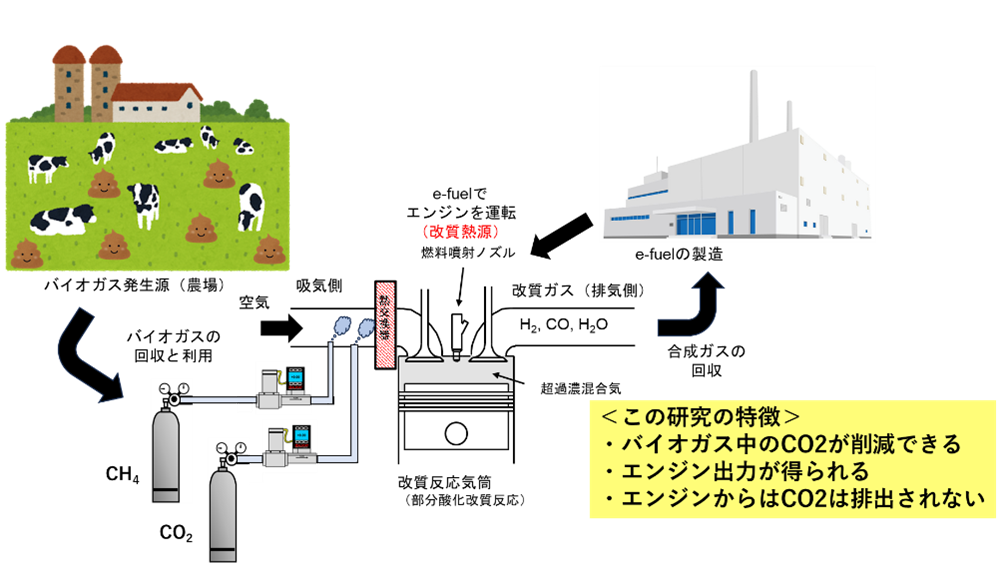

(2)デュアルフューエルエンジンを用いた温室効果ガスから合成ガスへの改質研究

農場からは二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが多量に排出されています。これらの環境に悪い影響を及ぼすガスを回収し、エンジンのシリンダ内に過濃な状態で供給して少量のe-fuelで燃焼させると部分酸化改質反応が起こり、e-fuelの原料である合成ガス(水素、一酸化炭素)を製造することができます。合成ガスを回収してe-fuelを合成すればエンジンから出力が得られ、しかも大気中の温室効果ガスを削減することができます。

エンジンシステム研究室では4年前からこの課題に取り組んでおり、実機実験と化学動力学計算を駆使して低スモーク排出で高い合成ガスの収率を得られる条件を研究しています。

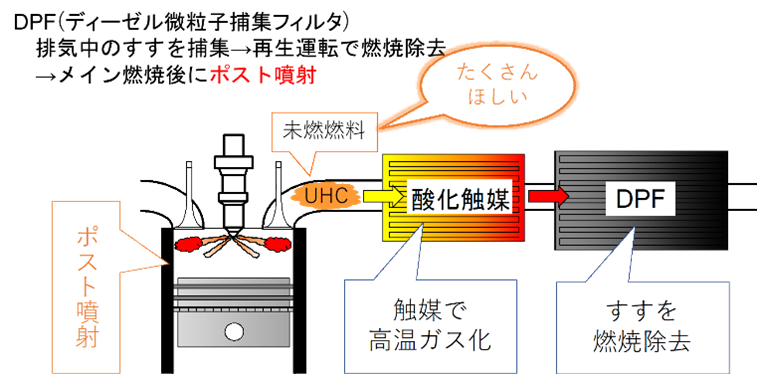

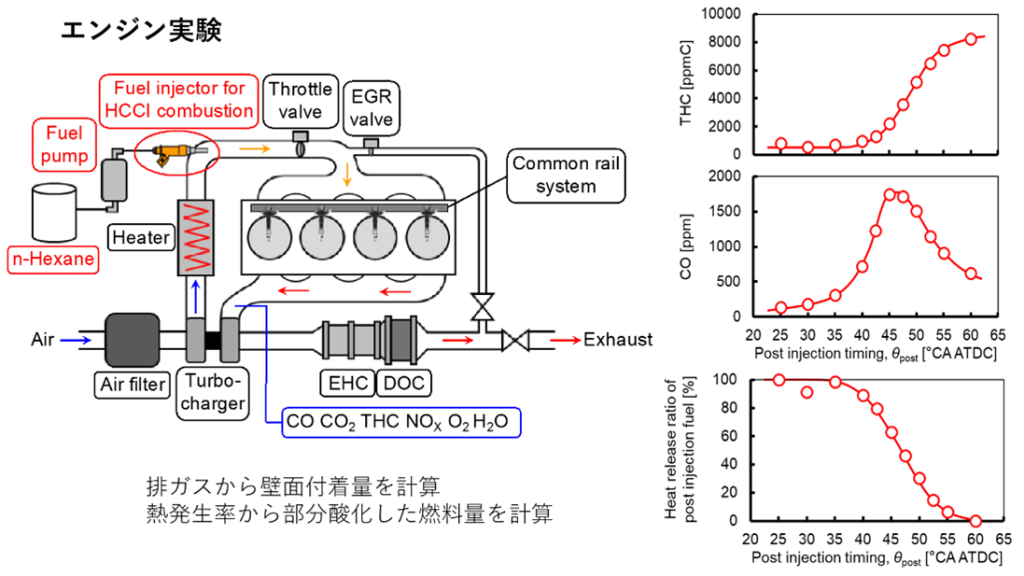

(3)ポスト噴射燃料の高効率化

ディーゼルエンジンでは排出されるすすをディーゼルパーティキュレートフィルター(DPF)で濾し取り、背圧が高くなると堆積したすすを除去するDPF再生運転をしています。具体的には、膨張行程において微量の軽油を噴射し、酸化触媒で高温のガスを作り、DPFに堆積したすすを酸化除去しています。この燃料噴射のことをポスト噴射と呼びます。未燃焼の軽油混合気(UHC: Unburnt Hydrocarbon)を効率よく酸化触媒に送り込みたいのですが、早期のポスト噴射ではシリンダ内の温度が高温で燃焼しUHCは減少してしまいますし、後期のポスト噴射では噴霧がシリンダ壁面に衝突しピストンがその付着した燃料を掻き落してオイル希釈を引き起こしUHCは減少してしまい、いずれの条件においても燃費の悪化につながります。

本研究ではエンジンと3D-CFDを駆使して、ポスト噴射の噴射量、噴射時期、噴射回数などをパラメータに最適な噴射方法を求める研究をしています。

(4)ガソリン改質ガスを用いたガソリンエンジンのノッキング抑制研究

ガソリンエンジンは圧縮比を高くして上死点近傍で燃焼すれば熱効率を高くすることができますが、実際にはノッキングによりエンジン性能の制約を受けて熱効率を上げることができません。ノッキングが生じる際にはラジカルが生成されますが、このラジカルを減少させることができればノッキングを抑制できると考えています。

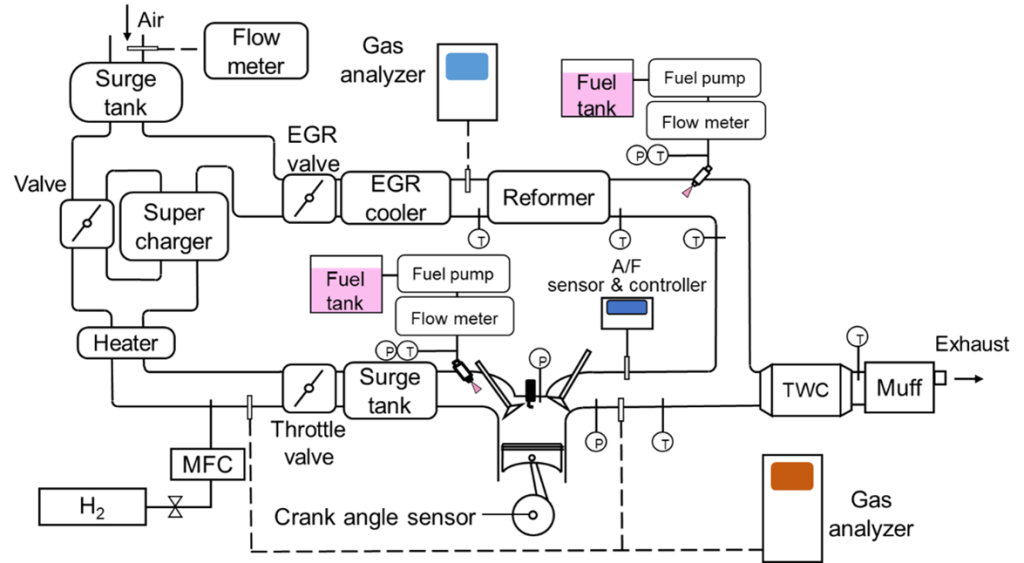

本研究では排気管にガソリンを噴射して改質器(Reformer)で水素やメタンをつくり、そのガスを吸気に還流させており、水素がラジカルの成長を阻止して安定なメタンによるノッキングの抑制を図ることを目的としています。現在はスーパーチャージャでの過給がノッキングに与える影響と、改質ガスのノッキング抑制効果について調べています。